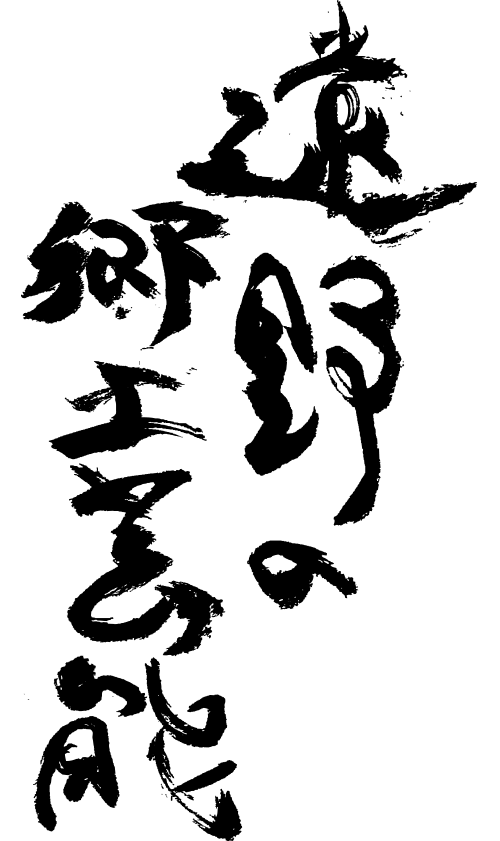

東禅寺しし踊り

附馬牛町東禅寺に伝わるしし踊り。一説には、江戸時代に東禅寺の人が静岡県で習い覚えて伝わったと言われている。しし、種ふくべ、ふくべ振り、太刀振り、太鼓、笛、世話方で構成されている。太鼓の拍子と同じステップを踏む「小足」が特徴。

しし踊り

およそ400年以上前に遠野に伝えられた、遠野を代表する芸能です。カンナガラと呼ばれるたてがみで飾ったしし頭をかぶった踊り手「しし」と、刀などの道具を手に持つ踊り手が集団となって踊るのが特徴です。東北に広がる鹿踊は鹿の供養として始まったと言われますが、遠野では、人とししが対になって踊るため、「人と自然の対立と調和」を表現していると言われています。

附馬牛町東禅寺に伝わるしし踊り。一説には、江戸時代に東禅寺の人が静岡県で習い覚えて伝わったと言われている。しし、種ふくべ、ふくべ振り、太刀振り、太鼓、笛、世話方で構成されている。太鼓の拍子と同じステップを踏む「小足」が特徴。

綾織町に伝わるしし踊り。宮城県の金成村から伝わったと言われる。大正年間(1912~1926)以前は、盆中にお寺の境内で稽古していたという。かつては中宿集落だけで踊っていたので、中宿しし踊りと呼ばれていた。

しっかり学べる 一人OK 地域性別不問 小中学生歓迎 年齢不問 見学のみ歓迎 親子歓迎

小友町長野地区に伝わるしし踊り。慶長2年(1597)に伝わったという遠野のしし踊りの中で最も古い由来を持つ。構成はしし、刀かけ、中太鼓、子踊り、種ふくべとなっている。囃子方は、笛と太鼓で構成される。県指定無形民俗文化財。

しっかり学べる 一人OK 地域性別不問 小中学生歓迎 年齢不問 見学のみ歓迎 親子歓迎

小友町山谷地区に伝わるしし踊り。明治の初年、長野しし踊りから鷹鳥屋しし踊りを経由して、山谷集落の人々が習得したと言われる。構成は、しし、刀かけ、中太鼓、子踊り、種ふくべとなっている。囃子方は、笛と太鼓の太夫で構成される。

小友町鷹鳥屋地区に伝わるしし踊り。明治初年に長野しし踊りを、鷹鳥屋の人々が習得したことが由来。構成はしし、刀かけ、中太鼓、子通り、種ふくべとなっている。囃子方は、笛と太鼓の太夫で構成。平成17年にはイタリアのナポリ、サレルノで海外公演を行った。

宮守町下宮守地区に伝わるしし踊り。明治8年頃から、伝わったと言われている。踊り手の構成は、しし、種子フクベ、フクベ踊り、中太鼓、刀使い。囃子方は太鼓、笛、唄手となっている。

附馬牛町張山地区に伝わるしし踊り。延宝年間(1673~1680)、同地区の老人が伊勢神宮に参拝に行ったときに踊りを覚え、若者たちに教えたのが始まりと伝わる。『遠野物語』の著者・柳田国男が菅原神社で見たしし踊りである。県指定無形民俗文化財。

一人OK 地域性別不問 小中学生歓迎 年齢不問 見学のみ歓迎 親子歓迎

松崎町駒木地区に伝わるしし踊り。踊りの創始者の角助という男が、静岡県掛川でしし踊りを覚え、遠野南部家の殿様の前で踊った由緒がある。その言い伝えを幕やしし頭の建物(前飾り)につけている。県指定無形民俗文化財。

青笹町に伝わるしし踊り。幕踊り系のしし踊りで、体を被う幕を垂れ、その幕を手で揺り動かして踊る。しし以外の踊り手として、刀振り、中太鼓、子踊り、種ふくべがあるほか、囃子は太鼓・笛・歌かけで構成。岩手県指定無形民俗文化財。国の「記録作成等の措置を構図べき無形文化財の選択」に選定。

附馬牛町上柳地区に伝わるしし踊り。市内の張山しし踊りから習ったという言い伝えがある。「足」づかい、「頭(かしら)」づかいの鋭さが踊りの特徴。しし頭の前飾りと幕には、早池峰神社の神紋である「剣九曜」をつける。県指定無形民俗文化財。

一人OK 地域性別不問 小中学生歓迎 年齢不問 見学のみ歓迎 親子歓迎

上郷町細越地区に伝わるしし踊りで、同町の板澤しし踊りから分派した。日出神社、伊勢両宮神社及び南部神社の役じしを務めている。子どもから高齢者まで幅広い会員がおり、地域づくりや青少年育成を行っている。

しっかり学べる 一人OK 地域性別不問 小中学生歓迎 年齢不問 見学のみ歓迎 親子歓迎 送迎応相談

宮守町下鱒沢に伝わるしし踊り。かつては鱒沢で伝承したが、現在では高舘集落が中心となって伝承している。踊組は世話人・囃子方・種フクベ・フクベ・小胴(中太鼓)・刀使い(太刀振り)・シシ、囃子方は太鼓・笛・唄手で構成されている。

上郷町板沢地区に伝わるしし踊り。由来は諸説あるが、弘化3年(1846)には踊られていた記録がある。同町の細越獅子踊り、釜石市の小川獅子踊りは板澤から分派した。国内外の各種イベントに積極的に出演している。県指定無形民俗文化財。

しっかり学べる 一人OK 地域性別不問 小中学生歓迎 年齢不問 見学のみ歓迎 親子歓迎

土淵町に伝わるしし踊り。江戸時代末頃から伝承したと言われている。構成は、種ふくべ、ふくべ振り、刀振り、しし、太鼓、笛、世話方となっている。文化十三(1816)年に書かれた『鹿踊濫觴巻』に歌本・台本が残されている。

上郷町佐比内地区に伝わるしし踊り。市内の駒木鹿子踊りから伝授したと伝わる。ししは横を向いたあと必ず正面に頭を戻す「かえし首」、踊り手は三角形を基本とした「三場」という足さばきがそれぞれ特徴である。

しっかり学べる 一人OK 地域性別不問 小中学生歓迎 年齢不問 親子歓迎

宮守町達曽部地区に伝わるしし踊り。慶応二年(1866)年に伝わったと言われている。身に付けた太鼓を自ら打ち鳴らしながら踊る「太鼓系鹿踊」で遠野地方では特徴的な「幕踊系鹿踊」とは趣を異にしている。また、他の「太鼓系鹿踊」とは異なって笛が付くのが特徴。