2025/6/11

千葉県出身の吉永 雄弘(よしなが・たかひろ)さんは、2023年4月に仕事の関係で遠野市へ転居。同年8月から郷土芸能に興味を持ち始め、現在は綾織しし踊り保存会に参加しています。そんな吉永さんに郷土芸能団体に参加したきっかけや、郷土芸能に参加する楽しさ、魅力をお聞きしました。

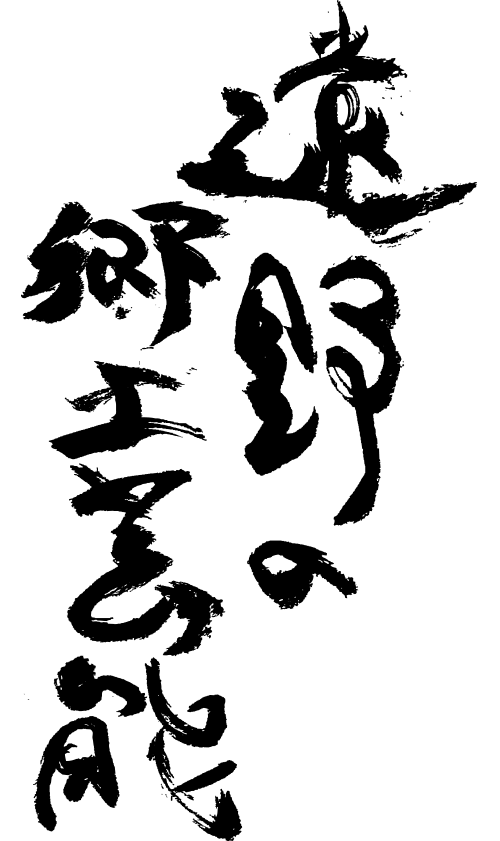

<お話を聞いた人>

吉永 雄弘(写真右)

[出身]千葉県

[年齢]29歳

[職業]岩手南部森林管理署遠野支署

[団体]綾織しし踊り保存会(2023年入会)

[遠野での生活]遠野市民の創作舞台「遠野物語ファンタジー」や「遠野吟詠会」に所属し、積極的に地域活動に参加している。

ー郷土芸能団体に参加したきっかけを教えてください。

吉永さん:きっかけは、2023年8月に開催されていた遠野ホップ収穫祭です。そのチラシに、「郷土芸能しし踊り体験会」も合わせて開かれることが書いてあって、興味を持って参加しました。

体験会を行っていたのは、遠野市綾織の「綾織しし踊り保存会」。10人ほどの参加者が集まって、1時間半程度、手踊の練習に参加させていただきました。

体験会だったので、体験するだけのつもりで参加していたんですが、保存会の方に「せっかくだからステージに上ってみませんか?」と声をかけていただいて。「1時間半練習しただけなのに大丈夫なのかな」と不安ながら、当日にホップ収穫祭のステージに立って踊るという体験もさせていただきました。

(体験会後に、遠野ホップ収穫祭のステージに立つ吉永さん)

結果僕は全然上手く踊ることができなかったんですが、体験したことでより郷土芸能に興味を持ち、翌日に綾織しし踊り保存会の集まりに参加させていただいて色々お話をお聞きしていたら、今度は「9月の遠野まつりにも出てみない?」と誘っていただいて。

その後は、年に1回開かれる「遠野まつり」や地域行事などの披露する機会に合わせて行う練習と、本番の演舞に参加させていただいています。今年の遠野まつりにも参加する予定です。

—どんなところに楽しさや魅力を感じていますか?

吉永さん:私の仕事は3〜5年の期間で、引っ越しの伴う転勤がある職種なんです。赴任先の地域に関わることができる期間が限られている分、その地域で暮らしているうちに、なるべくそのまちのことを深く理解したいなと考えています。

その中で、郷土芸能団体に参加することは、遠野の魅力や文化を知ることができるとても充実した機会になっています。

遠野まつりを観客として見たことがないので断片的な印象になるのですが、郷土芸能団体ごとの色がとても強くあるように感じます。

おそらく、ひとことに「遠野」といっても、綾織や土淵、附馬牛などそれぞれの地域ごとにその土地特有のアイデンティティがあって、それが踊りにも表れているのだろうと思っています。そして、その多様性こそが遠野のおもしろさの所以だと思います。

(綾織しし踊り保存会の披露の様子)

また、郷土芸能団体に参加している方々の郷土芸能への熱い想いや姿勢を直で感じられるのも、魅力のひとつですね。

僕が参加している綾織しし踊り保存会では、「刀役としてはこうしたい」、「しし役としてはこうしたい」と、時々パートごとの意見のぶつかり合いが起こることがあるんです。

郷土芸能と聞くと、「もともとある型をずっと残していくもの」というイメージがありますが、継承していくことを大切にしながら、今この時代に踊っている人たちが「自分としてはこうしたい」という想いを持って、団体内で意見をぶつけ合わせながら、変化を加えている。

徐々に変化を重ねながら歴史を継承していく、ダイナミックな伝統を間近で見られること、そして自分自身もその一部として関われていることに、大きな喜びを感じています。

—最後にこの記事を読んでいる方へメッセージをお願いします

吉永さん:遠野に引っ越してきた時に、同じ岩手県の盛岡市では盛岡駅の近くにある「開運橋」のことを別名「二度泣き橋」と呼ぶと聞きました。

その由来は、転勤族の人が盛岡に初めて来たときに「故郷から遠く離れたところにきてしまった」と涙して、今度は盛岡を出ることになったときに「まちを離れるのが辛い」と泣いてしまうことからきているそうなんですが、その逸話のような感覚を、僕は遠野にすでに抱いています。

遠野を知らない方からすると、娯楽が少なかったり、すごく寒かったりするマイナスなイメージを持つ方も多いと思うんですが、僕は都市部にあるような提供される娯楽ではない、そこに暮らしている自分たちでつくりあげていく、遠野ならではの楽しみ方、遊び方がたくさんある、魅力的な地域だと思っています。

そう感じられたのは、郷土芸能団体に参加したことが本当に大きいです。郷土芸能と、遠野の魅力はこれからますますたくさんの人に知っていただきたいですね。